Nancy Wilson-Pajic - Objet, texte, ombre

6 novembre 2025 - 3 janvier 2026

La nouvelle exposition personnelle à la Galerie Miranda de Nancy Wilson-Pajic (née en 1941), présente des œuvres issus des archives personnelles de l'artiste afin de mettre en lumière des travaux précoces et moins connus, soulignant ainsi la diversité des recherches et des processus explorés tout au long de sa carrière en France et à l'international.

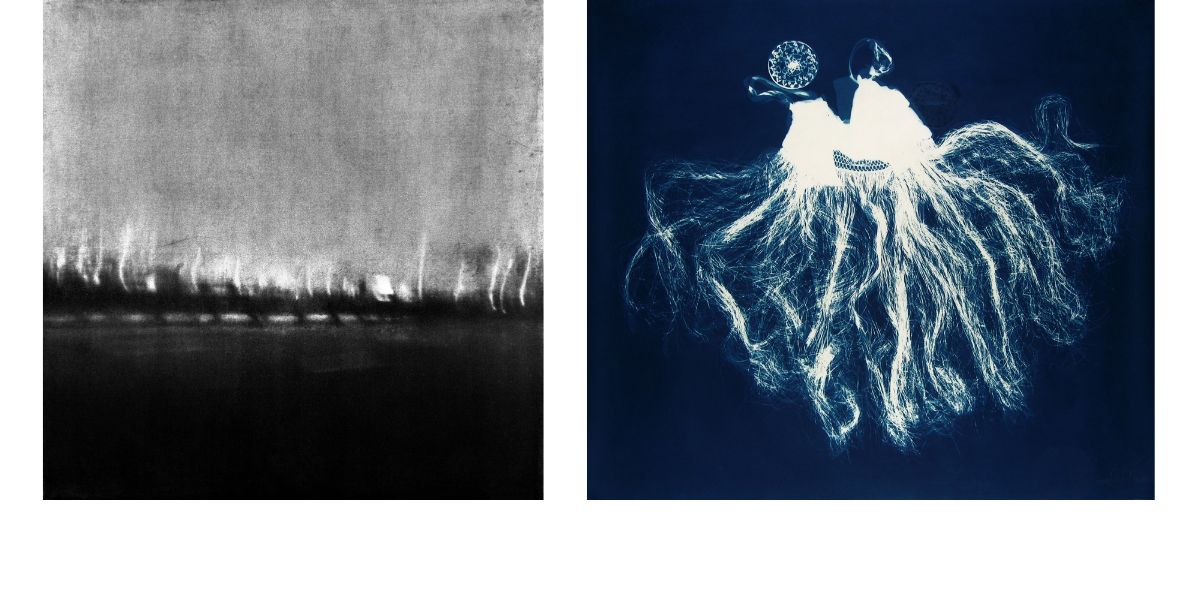

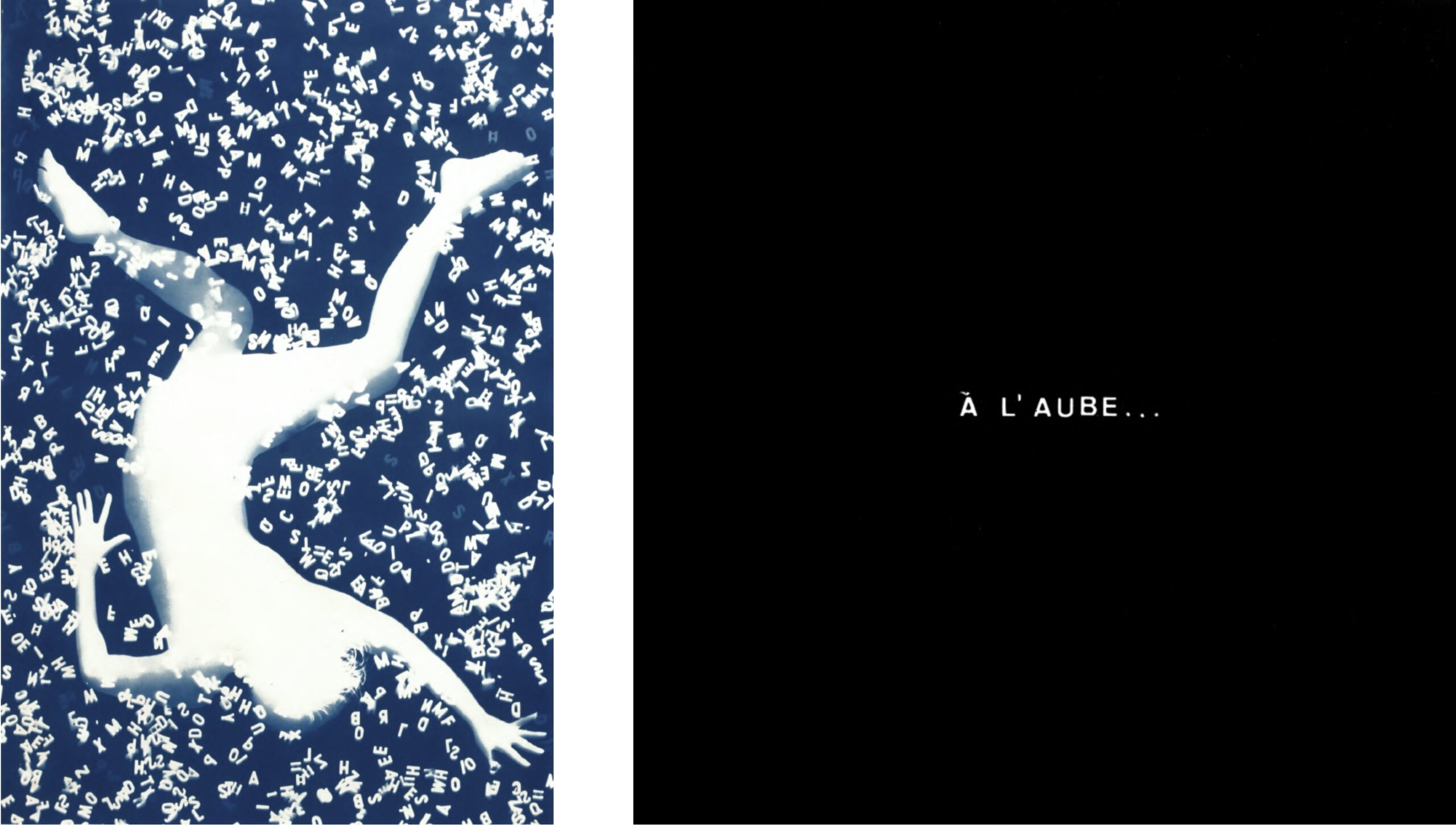

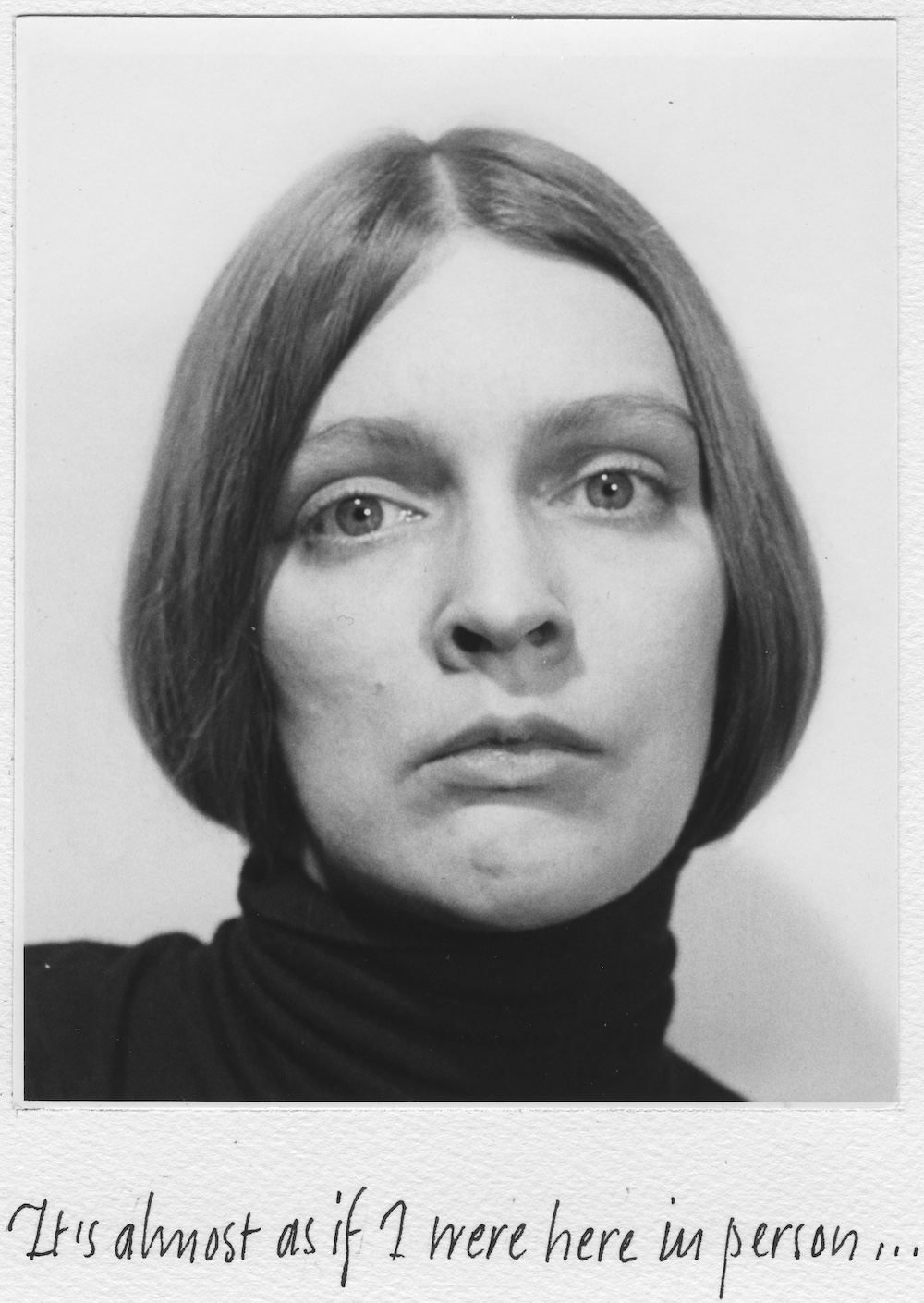

Particulièrement reconnue aujourd'hui pour ses photogrammes grand format en cyanotype, notamment de textiles désincarnés – robes de haute couture pour Christian Dior, Alexander McQueen, Christian Lacroix ; dentelles historiques et costumes de scène ; mais aussi des objets du quotidien – Nancy Wilson-Pajic a d'abord utilisé la photographie dans les années 1960 pour documenter ses œuvres, notamment des performances et des travaux éphémères et in situ. Dans les années 1970, sa photographie s'est transformée en une pratique de « performance » pour la caméra, souvent sous forme de séquences d'images fixes, mais l'artiste a également organisé des « absences », ou installations avec sa voix ou son image. Son exploration des images séquentielles est devenue plus cinématographique et les textes plus longs, au point de construire des narrations parfois longues en image et en texte.

À partir des années 1980, Nancy Wilson-Pajic interroge les façons dont une image photographique "s’impose"à nous, se demandant ce qui fait qu'une photographie est de l'art et explorant les mécanismes par lesquels les photographies, surtout lorsqu'elles sont combinées avec du texte, deviennent des vecteurs efficaces de messages commerciaux et politiques. Ces interrogations l'ont amenée à explorer des procédés d'impression alternatifs et des extrêmes d'abstraction et de romantisme. Elle a également exploré l'utilisation de matériaux « pauvres » pour réaliser ses œuvres – copies Xerox, plastique, papier, peinture. Wilson-Pajic a ensuite entrepris une vaste enquête sur les possibilités du photogramme, qui crée, selon l'artiste, une différente dynamique entre spectateur/objet/représentation : l'empreinte du photogramme est à la fois plus éloignée de l'objet lui-même par la nature abstraite de l'image, et en même temps plus concrète, ou « réelle », sans artifice. En contraste avec l’utilisation par d’autres artistes du photogramme, souvent en relation avec la peinture, Nancy Wilson-Pajic s'intéresse à cette forme photographique historique comme documentation, dans la relation particulière qu'elle crée entre l'objet et son empreinte, par l’ombre qu'elle laisse derrière elle.

Aussi la prochaine exposition à la Galerie Miranda présentera des œuvres issus de plusieurs chapitres clés de la carrière de l'artiste ; de ses premières expressions féministes aux expérimentations pionnières avec les procédés photographiques traditionnels, Nancy Wilson-Pajic a sans cesse interrogé les fonctions essentielles du médium photographique, le rôle de l'art et de l'artiste dans la société. Plusieurs séries conceptuelles seront présentées, notamment Perfect Shade of Gray (1978-79), une série de 8 œuvres aux techniques mixtes photo- peinture, un projet « anti-esthétique » qui incarne les premiers questionnements de l'artiste sur la posture artistique et la fonction représentative de la photographie ; Drifter (1983-87), une série au grand format de tirages à la gomme bichromatée qui mélange texte et image à partir de photographies prises avec un appareil rudimentaire à travers la fenêtre d’une voiture sur les autoroutes de la banlieue parisienne ; des photogrammes grand format en cyanotype de ses séries emblématiques Falling Angels (1995-97) et Les Divas (2004) ; et plusieurs autoportraits uniques des années 1970. Le titre de l'exposition fait référence à la photographie sans appareil et expérimentale des années 1920 développée par Christian Schad (1894-1982, allemand) et surnommée par Tristan Tzara des « schadographes: ... des petites compositions de papier déchiré, de papier journal et de tissu… disposées sur des feuilles de papier photographique, pressées sous verre, et exposées à la lumière sur le balcon… les traces du petit débris du quotidien.»1

1 Metropolitan Museum

Note d'intention de l'artiste

« La photographie est un élément essentiel au dialogue à l’intérieur de mon travail. Étant toujours plus ou moins isolée — en raison de mon genre, de mon orientation et de mon caractère indépendant — d’un dialogue avec d’autres acteurs de la scène artistique, j’ai appris à confronter mes idées aux différents aspects de mon propre œuvre. Je découvrais quelque chose en travaillant en installation ou en performance, je le décrivais dans une œuvre photo-texte, puis je tentais de formuler l’hypothèse par écrit. Le dialogue qui s’est développé au sein de mon travail, entre texte, image, objet et espace, a fait en sorte que mon œuvre évolue de manière unique, créant des techniques et des approches fondamentalement différentes. Cela signifiait utiliser des moyens de communication simples et directs : mots et images, créant par leur interaction des résonances émotionnelles et intellectuelles. Cela signifiait aussi travailler sur les mécanismes qui rendent une image ou une œuvre « poétique », sur le pouvoir particulier de l’empreinte, qui diffère de celui de la représentation, et sur la ligne de partage entre « œuvre » et « document », ou entre œuvre d’art et objet banal.

Lorsque j’ai commencé à montrer mon travail à un public plus large au début des années 70, le spectateur est devenu un interlocuteur privilégié, non plus un simple spectateur. Le nouveau public de l’art posait des problèmes que personne ne savait résoudre, si bien que mes recherches ont commencé à avoir une pertinence pour d’autres artistes. L’un des rôles spécifiques de la photographie dans ma méthode personnelle de recherche est d’être le vecteur principal de la distance esthétique. Photographier quelque chose et l’examiner à travers la photographie me permet d’obtenir la distance nécessaire pour être objective sur ce que j’ai fait beaucoup plus rapidement que si je devais compter sur le temps pour m’éloigner du contact direct avec l’œuvre. En un certain sens, chaque photographie que je réalise est, d’une manière ou d’une autre, documentaire. »

Nancy Wilson-Pajic

Nogent, 2025

Nancy Wilson-Pajic

Née en 1941, Peru, Indiana (USA)

Vit et travaille en France depuis 1979

Nancy Wilson-Pajic est une artiste franco-américaine née en 1941 à Peru, dans l'Indiana. Elle a étudié l'art, la psychologie et la littérature dans l'Indiana, avant d'obtenir un BFA à la Cooper Union de New York en 1972. Dans les années 1960 et 1970, elle a joué un rôle majeur dans l'avant-garde artistique internationale avec ses installations sonores et ses œuvres narratives qui interrogeaient le statut social des femmes. En 1972, elle a cofondé la galerie féministe A.I.R. à New York, la première galerie coopérative d'artistes femmes, et a participé à des expositions collectives qui ont redéfini la place des femmes dans l'art. En 1978, elle s'est installée à Paris, où elle a commencé à explorer le caractère représentatif de la photographie en relation avec le texte et d'autres formes d'information.

Son œuvre a été exposée dans plus de 400 expositions personnelles et collectives à travers le monde, et figure dans les collections permanentes de musées tels que le Musée national d'Art Moderne à Paris, le Musée d'Élysée à Lausanne, le Fonds National d'Art Contemporain, la Bibliothèque Nationale de France, le Musée Réattu à Arles, le Nouveau Musée National de Monaco, le Daelim Contemporary Art Museum à Séoul, et le Museet for Fotokunst à Odense. En 1996, le Ministère Français de la Culture lui a décerné le titre de Chevalier des Arts et des Lettres en reconnaissance de sa contribution au secteur culturel français. En 2019, Paris Photo l'a honorée dans la sélection "Elles" de la foire.